|

| 동네 공원에 핀 아름다운 장미 |

장미(薔微)의 계절이자 선거의 계절이다. 곳곳에서 장미꽃들이 미소를 보내고, 거리마다 후보자들의 사진과 공약을 새긴 현수막들이 바람에 너울거린다. 파란 옷과 빨간 옷을 입은 선거요원들이 경쟁적으로 목청을 높이면서 가세한다. 하지만, 며칠 후면 이 또한 시들해 질 것이다. 장미꽃들과 함께.

장미꽃에 대한 자료를 뒤적이다가 우연히 <장미꽃과 씨날코>라는 낡은 책을 접했다. 부제는 ‘1959년 이기붕家의 선물 꾸러미’. 지은이는 국문학과 미술사를 전공한 김진송(63) 씨였다.

어떤 내용일까.

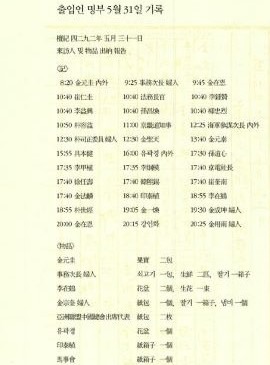

1999년 겨울, 신문사(동아일보)의 오래된 캐비닛 안에서 두툼한 서류뭉치가 발견된다. 1959년 당시 부통령이었던 이기붕의 집을 드나든 사람들의 명단과 그들이 들고 온 물품이 자세하게 적힌 장부였다. 장미, 깨소금, 멧돼지 뒷다리, 병아리, 수박, 만둣국, 바늘쌈지... 그리고 ‘씨날코’까지.

마치 재래시장에서 팔고 있는 생필품 목록 같다. 그들은 왜 이런 시시콜콜한 물건들을 들고 갔을까? 먼저 책의 제목이 <장미와 씨날코>로 정해진 이유가 궁금했다.

<장미는 오늘날 매우 보편적이고 널리 알려진 선물의 상징이다. 그것은 ‘아름답다’는 상식적인 가치 기준을 지니고 있으며, 매우 흔하지만 어떤 경우에도 거부될 수 없는 보편적인 선물이다. 그에 비해 뭔지 모를 ‘씨날코’는 새롭고 귀한, 그래서 누구나 접할 수 없는 물품일까?>

씨날코는 청량음료

저자는 어느 날 탑골공원을 거닐다가 한 노인이 읽고 있던 신문을 곁눈질하던 중, 그곳에 실린 광고를 보고서 씨날코에 대해서 알게 됐다. 씨날코는 고급 청량음료였다. 책 속으로 들어가 본다.

<씨날코는 ‘시날코’이고 음료수였다. ‘달콤한 향기! 고상한 풍미’를 내세운 광고의 내용을 보면, 독일 시날코 회사에서는 유럽의 가장 좋은 과일 열 가지를 고아서 짠 ‘시날코 제-레’를 세계 여러 나라의 이름난 음료회사에 나누어 시날코라는 동일한 이름으로 판매하고 있었으며 ‘동양맥주에서 시날코를 만들어 비행기 편으로 독일 본사로 보내어 정기적인 품질 검사를 받고 있음으로 세계 여러 나라의 시날코와 똑같은 품질’로 생산되고 있었다.>

이기붕家에 전해진 ‘씨날코’는 1956년에 처음 생산된 이후 돈 있는 사람들에게 인기가 있는 음료수였던 것이다.

시날코는 1902년에 처음 판매된 무알코올 음료의 인기 브랜드로 현재 40개국 이상에서 판매되고 있다. ‘시날코’는 유럽에서 가장 오래된 청량음료 브랜드다. 독일의 디트몰트(Detmold)에 본사를 둔 ‘Sinalco International’에 의해 생산되고 있다.

넘버 투맨 이기붕의 집에 몰려드는 사람들

<사회는 먹을 것도 부족하고, 일자리도 없는데 인구는 많았다...서울의 주택난은 인구의 도시집중현상으로 갈수록 심화되었다. 이 해에는 유래 없는 건축 붐이 일었다. 토지 소유자와 건축업자는 황금시대를 맞았다. 그러나 집 없는 사람들의 부담은 오히려 늘어갔다...열악한 주거환경은 수많은 전염병을 돌게 했다. 서울시는 여름철의 각종 전염병을 예방하기 위해 열흘 간격으로 DDT를 공중 살포했다.>

주택문제는 그때나 지금이나 크게 변화가 없어 보인다. DDT의 공중 살포는 점입가경(漸入佳境)이다.

당시 이기붕(1896~1960)은 제2인자였다. 실제로 모든 권력의 핵심에는 그가 있었다. 그리고 ‘멀지 않은 장래에 1인자가 될 것이다’는 소문이 돌기도 했다.

그러한 이기붕의 집에 많은 사람들이 몰려들었고 대부분 선물 꾸러미를 들고 갔다. 어려운 시기였기에, 모든 것이 귀했기에 ‘깨소금·멧돼지 뒷다리·병아리·수박·만둣국’ 등이 아주 좋은 선물이었던 것이다. 오늘을 사는 우리에게는 우습게 보이겠지만 말이다.

<여편네와 아들놈을 데리고

낙오자처럼 걸어가면서

나는 자꾸 허허...웃는다.

(···)

생활은 고절(孤絶)이며

비애(悲哀)이었다.

그처럼 나는 조용히 미쳐간다.

조용히, 조용히>

<장미와 씨날코>에 실린 김수영(1921-1968)의 시(詩) ‘생활’이 당시의 일상을 말해준다.

비밀의 종이 꾸러미

<그해 이기붕의 집에는 꽃이나 과일에서 생선과 농산물 그리고 음료수나 옷감에 이르기까지 1500회가 넘는 물품이 쏟아져 들어왔다. 그 물품 중에는 뭔지 모를 종이 꾸러미가 가득했다. 650회가 넘는 종이 상자와 종이 꾸러미. 도무지 알 수 없는 아니 그것을 적은 사람도 확인되지 않은 지포(紙砲)나 지상자(紙箱子)들이다. 간혹 보자기나 포대 정도로만 기록해놓은 것들도 있다. 그 종이 꾸러미들은 무엇이었을까?>

저자는 ‘지포’나 ‘지상자’들에 대해 상상의 나래를 편다. 저자의 궁금증이다.

<거기에 뭐가 들었을 지도 모르는데 확인도하지 않고 지포와 지상자로 적었을까? 만일 경호원이 있었다면 그들은 말 그대로 이기붕일가를 경호하기 위해서였을 터인데, 정말 뭐가 들었을 지도 모르는 상자를 그대로 통과시킬 수 있었을까? 거기에 폭발물이나 무기가 들어있을지도 모르는데?>

그러면서 저자는 <장미와 씨날코>의 에필로그(Epilogue)에 다음과 같은 글을 썼다.

<이기붕과 박 마리아, 그리고 그들을 방문한 모든 사람들의 행위는 아무리 사적(私的)인 행위였다고 할지라도 사회적인 행위로서 판단할 근거가 된다...그들이 가져온 선물들이 ‘아무리 소박한 것이었으며, 선물의 교환이 개인적인 차원에서 의한 것이었다’고 하더라도 공적(公的)인 영역에서 수수된 뇌물이었다.>

저자 김진송은 “우중충한 과거의 기억을 들춰내는 게 신명나는 일이 아닐지라도 불확실한 과거는 확실한 현재로 기억되어야 한다"면서, “과거를 통해 배우지 않는 역사에 미래는 없다"라고 조심스럽게 마감했다.

시대는 날로 투명해지고 있다. 하지만, 우리의 주변에 불확실한 과거의 역사가 많다. ‘한 사회가 공유하고 있는 기억들을 모아서 역사가 된다면 그 역사는 모두의 역사일 것이다. 그러나, 과거에 대해 서로 다른 기억을 갖고 있다면, 그 기억의 집합체가 모두의 역사가 될 수 있을까?’라는 작가의 말이 의미심장한 여운(餘韻)을 남겼다. 아주 길게.

독자댓글 총0건 댓글 쓰기